イギリスで「ジン・グレイズ」の時代を経て安酒としてのイメージが定着してしまいましたが、その後は時代と共に更なる進化を遂げていきます。前半の歴史をまだ読んでない方は、ジンの起源についての記事をご覧ください。

当時のイギリスは海洋国家で当時は世界中で領土を拡大している最中でした。

オランダでもそうでしたが長い航海では病気への対策が死活問題となっており、イギリスも戦争国へ兵士たちが派遣されている時には様々対策が試みられていました。

そんな過程で生まれたジンベースのカクテルが「ギムレット」と「ジントニック」です。

ギムレットとジントニック|イギリスの航海と健康対策

ジンにライムジュースと砂糖もしくはガムシロップを入れてシェイクすることでできるカクテルがギムレットです。

また、ジンにトニックウォーターを注ぎ、ライムを搾ったカクテルをジントニックと呼びます。(自宅でも作れるジントニックのレシピはこちら)

この2つは今でも定番のカクテルとして有名なので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

この2つのジンベースのカクテル誕生にもイギリスの歴史が関係しています。

ギムレット

ジンの発祥となったオランダと同じく、当時のイギリス人達も航海途中での壊血病への対策が必須事項となっていました。

当時のイギリスは海洋国家として世界中に帝国主義政策を推し進めていました。そのため多くの兵士たちが壊血病に悩むことになっていたのです。

その壊血病の原因はビタミンC欠乏状態が続くことによります。

そのためレモンやライムを摂取することが奨励されるのですが、そこでジンにライムを混ぜて飲む文化が誕生しました。これが「ギムレット」です。

当時のイギリスの戦争国ではレモンではなく、ライムが生産されていたためギムレットにはライムが使われていたのです。

ジントニック

また、当時は壊血病だけでなくマラリアも蔓延しており、多くの兵士たちを苦しめていました。

マラリアへの特効薬は「キニーネ」というキナの樹皮に含まれる成分です。しかしこのキニーネは強い苦みを持っていて、決して飲みやすいものではありませんでした。

そこで、そんなキニーネを飲みやすくするため、ジンにキニーネと水・砂糖・ライムを入れて飲みはじめる工夫が試みられることになりました。これが「ジントニック」の原型だったのです。

ジンはもともと薬酒でした。そして本物の薬になる成分を薬酒であるジンと果実で飲みやすくするという、なんとも不思議な文化が醸成されたのです。

ギムレットもジントニックも、今でこそバーで飲まれているお洒落なイメージまで昇華されましたが、もともとは薬を飲みやすくする工夫から始まっていたのです。

ロンドン・ドライ|産業革命とジンの変革

19世紀初めにもなると、産業革命が生活のあらゆる面を変えていました。

工業化で新しい製造技術が生まれ、多くの蒸留業者の努力の結果、ジンは安全で美味しい酒に生まれ変わります。

そのきっかけのひとつがロンドン・ドライ。ドライは「甘くない」の意味で、当時は様々な社会階層が生まれはじめており消費者の好みも分かれるようになっていました。

ヴィクトリア朝の時代では健康的な生活が目指されていたので「ドライ」は人気が出て「ロンドン・ドライ」として定着していくことになります。

今も有名な銘柄である「ビーフィーター」などは「ロンドン・ドライ・ジン」です。

アメリカのジンブーム|禁酒法とスピークイージー文化

その後、ジンは更に世界中に広まるようになります。そのきっかけはアメリカでの流行にありました。

オランダやイギリスからの入植者ももちろんいたため、ニューアムステルダム・ニューイングランドといった新世界でもジンの蒸留は受け継がれていったのです。

そして、当時のアメリカで「禁酒法」という未曽有の法律が成立し、現代にも脈々と受け継がれるカウンターカルチャーの勃興が大きく関わってきます。

禁酒法で飲酒が禁止されてしまった世の中で、娯楽や日々の癒しを奪われた市民たちは「スピークイージー」という潜り酒場へ繰り出したり、独自で密造酒を造って飲んだり、結局のところあの手この手で飲酒を続けてしまう事態が発生しました。

カウンターカルチャーという文化は、体制に反抗することそのものが文化として成立していることもあり、禁止されればされるほど人々は海外まで行ってカクテルを飲むようになり、禁酒法の成立によって逆にアメリカ人の飲酒量は平時よりも増えてしまったのです。

そんな禁酒法時代、密造酒として最も飲まれたのがジンで、ウイスキーとは違って蒸留酒のなかでも熟成する必要がなく、簡単に自宅で密造することができるお酒だったのです。

密造酒としての愛飲と、海外でジンをカクテルとして嗜む文化から、ジンはアメリカ人の間でも流行し、ついに世界的な人気を得るお酒へと定着することになったのです。

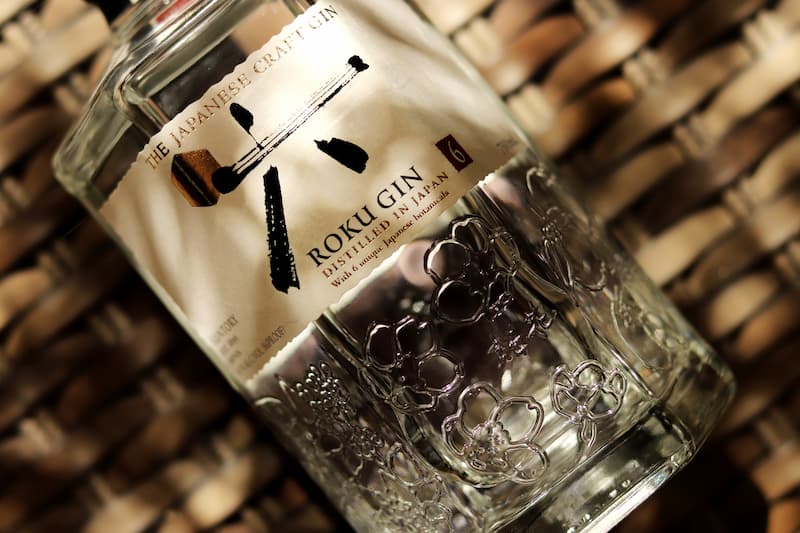

クラフトジンの台頭|21世紀の新しい潮流

ここまで見てきたように、薬酒として生まれてジングレイスの時代を経てきたジン。しかしその後ロンドン・ドライやカクテルとして復活を遂げ、アメリカまで進出したジン。

その歴史に日本はまだあまり関わっていないように思います。そして21世紀になってイギリスでクラフトジンが勃興しています。

クラフトビールは日本でも流行することになりました。消費者としてはやはり高額に感じることもあるクラフトビール、そこに今後はクラフトジンが割って入るかもしれず、今から楽しみでもあります。

安酒としての定着ではなく、華やかだけどお手頃な新しい潮流になることを今から楽しみにしています。

気に入ったらツイートしてねTweet

参考文献:ジンの歴史 (「食」の図書館)/レスリー・ジェイコブズ・ソルモンソン

コメント