「モカコーヒー」の「モカ」は、イエメンにある「モカ港」が由来しています。

オランダの東インド会社が現地のコーヒー豆の転売で利益を得ようと輸入取引を始めました。

その取引先がイスラム地域のなかでもコーヒーが定着して産地となっていたイエメンです。

イエメンの港の名前が「モカ港」という港で、それがコーヒーのブランド名を冠することになりました。

コーヒーはエチオピアを起源にしてアラビア半島を北上し、イタリアを入り口にヨーロッパへ渡ります。

そして、その後はヨーロッパから世界中へ伝播していくこととなります。

コーヒーベルトとモカコーヒーの世界的影響

2020年時点での世界のコーヒー豆生産量の国別ランキングは下記の通りです。

| 順位 | 国名 | 単位:トン | 国旗 |

|---|---|---|---|

| 1 | ブラジル | 3,700,231 |  |

| 2 | ベトナム | 1,763,476 | |

| 3 | コロンビア | 833,400 | |

| 4 | インドネシア | 773,409 | |

| 5 | エチオピア | 584,790 | |

| 6 | ホンジュラス | 376,725 | |

| 7 | ペルー | 364,552 | |

| 8 | インド | 298,000 | |

| 9 | ウガンダ | 290,668 | |

| 10 | グアテマラ | 225,000 |

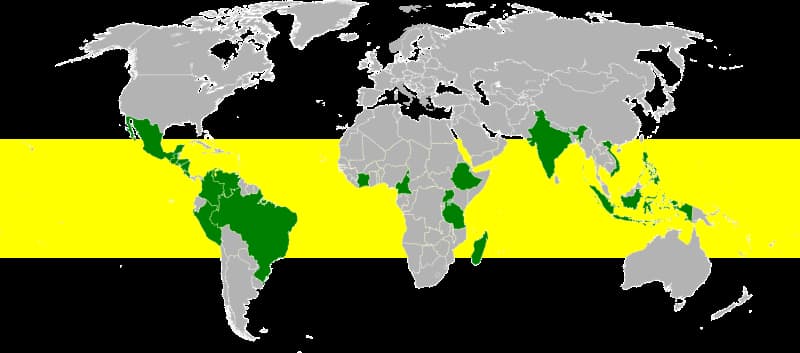

コーヒー豆の生産は赤道付近の気候が適しており、世界にはコーヒーベルトと呼ばれる地帯が存在します。

黄色い部分がコーヒーベルトと呼ばれる緯度の範囲で、緑色の国は、上記10か国を含むコーヒー生産量の上位20ヶ国です。

ここにはもちろんコーヒー発祥の国、エチオピアも含まれています。

さて、エチオピアからコーヒーベルトの東西の国々へはどういった経由で伝播されていったのでしょうか。

また、生産は主にコーヒーベルト所属の国がしていますが、消費量においては日本や欧米など所属外の国々が占めています。

コーヒーが世界中に伝播していく過程を見ていきましょう。

オランダ東インド会社「モカコーヒー」のルーツとは

イタリアではバルで仕事前にエスプレッソを飲んで出勤するというスタイルが定着しています。

その後、ヨーロッパの各国にコーヒーが普及し始めたのは、17世紀に入ってからだと言われています。

ヨーロッパの商人たちはアフリカで入手したコーヒー豆の転売で利益を得ていました。

この時のヨーロッパの国々はオランダ・フランスと、大航海時代に世界中に植民地支配を押し広げていた時代です。

まず、オランダの東インド会社がイスラム地域のなかでもコーヒーが定着して産地となっていたイエメンから輸入取引を始めます。

この時のイエメンにある港を「モカ港」と呼び、これが「モカコーヒー」と呼ばれるブランドとなります。

オランダ東インド会社はこのモカコーヒーを、セイロン(現在のスリランカ)、インドのマラバル、インドネシアのジャワ島へと次々に持ち出して移植することに成功します。

フランス(ルイ14世時代)中南米へ伝播

コーヒーの中南米への普及は1714年、ルイ14世の時代に行われました。

中南米は国土のほとんどがスペイン語圏ですが、ブラジルはポルトガル語圏、その他数か国はフランスの植民地です。

1722年にギアナ(フランス領)へと伝播。その後1727年にギアナからついに現在の最多生産量を誇るブラジルへと伝播されます。

更に中米ではジャマイカ、グアテマラまで伝播を続け、1828年にはブラジルからハワイまでコーヒーは拡がっていくことになりました。

現在も世界中のコーヒー生産の上位を占めるコーヒーベルトの各国は、オランダ・フランスの影響力が非常に大きく関わっています。

日本にコーヒーをもたらしたのはオランダであり、フランスではカフェオレという文化も花開きます。

その後、日本へもコーヒーは伝播されます。

そしてスターバックスの本拠地アメリカではアメリカンコーヒーというスタイルも生まれます。

参考文献:ツウになる! コーヒーの教本/諸山 泰三 フワッティカフェ

気に入ったらツイートしてねTweet

コメント